不良信息举报电话:陕工网(029-87342651)

不良信息举报电话:陕工网(029-87342651)知名书法家联袂倡议市民提笔挥毫

没有唐诗,长安平淡许多;因为唐诗,长安无与伦比。

《全唐诗》四万九千余首传世之作中,与这座千年古城紧密相连的瑰丽诗篇数不胜数。随着《西安市打造唐诗文化品牌实施方案》的发布,街头巷尾再度掀起唐诗热潮,到处都是对盛世文脉的畅想与热议。

连日来,记者走访了十余位西安本土知名书法家,他们一致认为唐诗的经典之美,不仅在于创作与吟诵,更在于书写过程中实现“心手双畅”的精神愉悦,这是中华文脉传承、塑造美学价值观的必要路径。

因此,他们联袂向全体市民及书法爱好者发出倡议:动起手来,提笔挥毫,书写自己心目中那些描绘西安的经典唐诗,以墨香传承文脉,为西安建设唐诗之都注入更具活力的当代美学力量,以实际行动推动中华优秀传统文化的当代复兴。

诗词是书法的文学内涵,书法是诗词的艺术呈现

——西安市文联副主席、西安市书法家协会主席石瑞芳

在古代,哪位诗人不擅书法,哪位书家不擅作诗?诗书本就是相辅相成无法分割的一部分。一代诗人李白书法真迹《上阳台帖》堪称国宝级文物,诗人娴熟掌握的书法技巧,流转于墨韵之间的生动气韵,千百年来令后世推崇备至。

“诗词是书法的文学内涵,书法是诗词的艺术呈现。”在石瑞芳看来,书法与诗词这两种中国独有的艺术形式,自古以来就相得益彰,共同构筑了中华文明的美学基因。两者都起源于汉字,都追求意境美、形式美和神韵美,可谓同根同源,都是中华文化的重要载体。

石瑞芳指出,书法通过笔墨的浓淡干湿、点画的轻重缓急来表现情感,诗词通过文字的平仄韵律、意象的营造来抒发情怀,二者异曲同工,都是心灵的艺术。一幅好的书法作品,能够通过视觉语言,让观者更直观地感受到诗词的情感内涵。

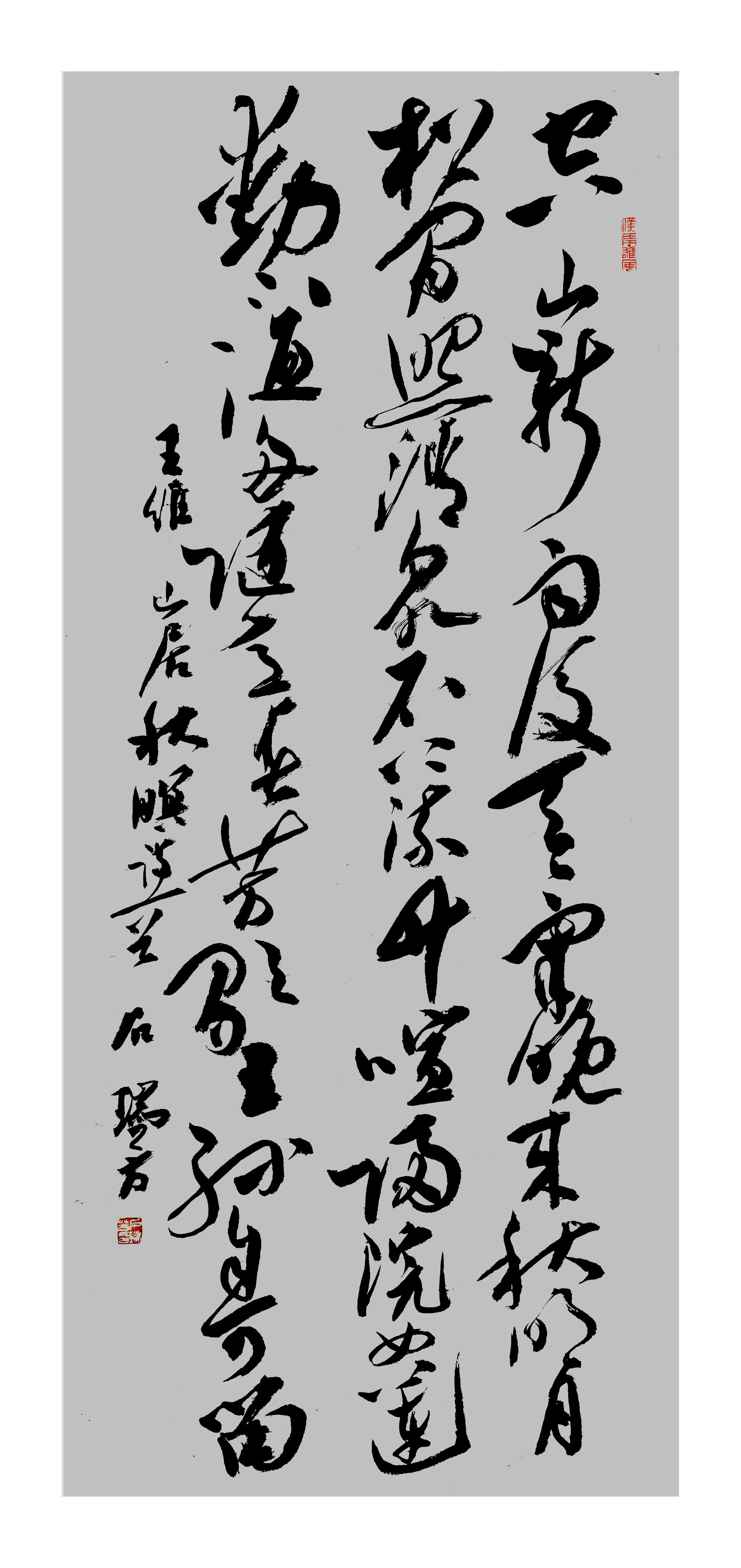

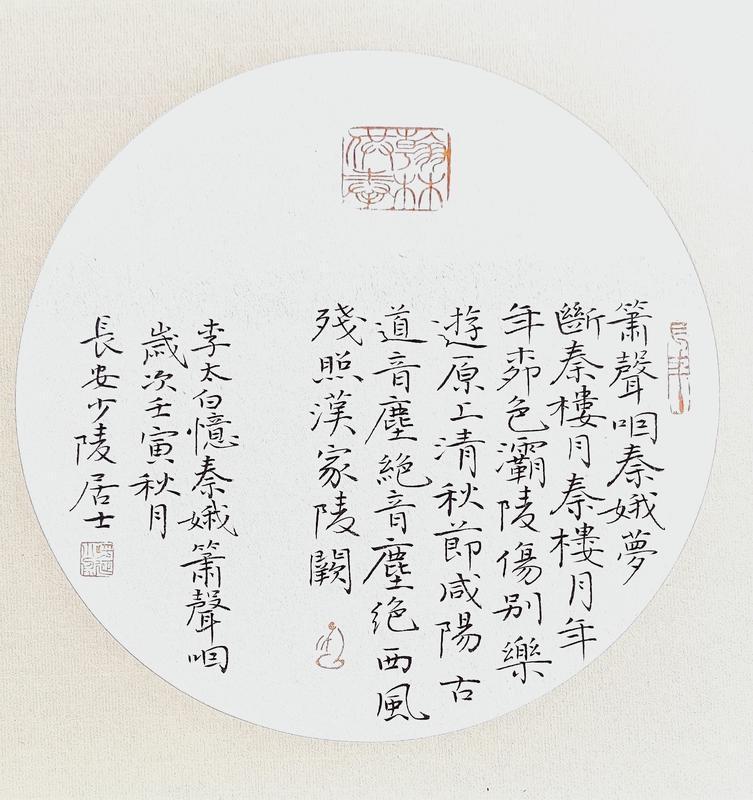

石瑞芳作品

石瑞芳在书写唐诗

一笔一划,是在用心灵与千年前的诗人对话

——西安市书协理论学术委员会主任杨瑾琪

书写唐诗对于中华优秀文化的传承意义重大。

杨瑾琪认为书写唐诗是一次“手脑心”并用的文化传承,“我们不仅用笔复现了文字,更在用心灵与千年前的诗人对话。一笔一划间,我们体味着‘明月松间照’的静谧,感受着‘黄河之水天上来’的磅礴。正是这个过程,让冰冷的文字变得有温度,让抽象的文化变得可触摸。书法融汇于诗词,不仅是艺术的练习,更是精神的洗礼,将民族的审美与哲思,通过最直观的方式,代代相传。”

杨瑾琪感慨道:“诗词是时间艺术,通过语言的韵律在时间中展开;书法是空间艺术,通过笔墨的构成在空间中呈现。但当书法书写诗词时,时间与空间交融了——观者在欣赏书法空间美的同时,也在时间中重温诗词的韵律节奏。这种天作之合,在世界各艺术门类中都是独一无二的。”

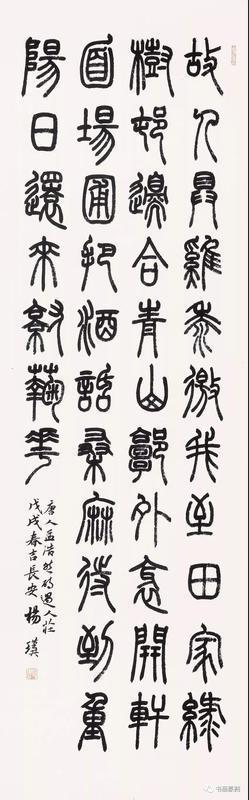

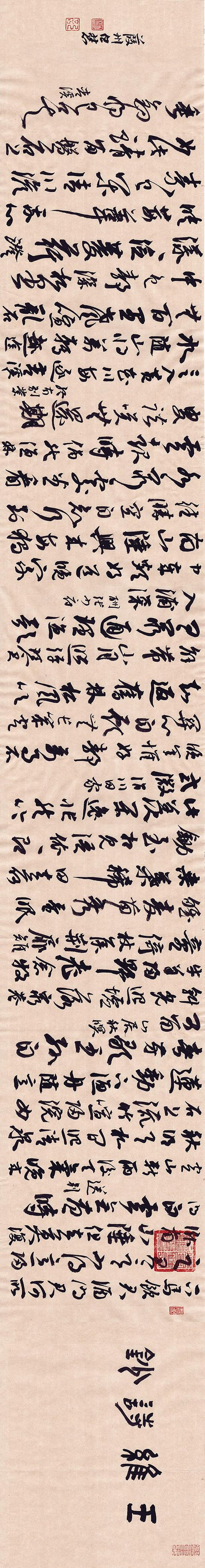

杨瑾琪作品

心与诗合,手与心合,则意境自出

——西安市书法家协会副主席张之

诗词为书法提供灵魂与内容,书法为诗词赋予形态与气韵。诗人将情感凝于文字,书家则将这情感再次升华于笔端。王羲之书《兰亭序》,其文为千古绝唱,其书亦成天下第一,文与书相辅相成,共同成就了一个不可复制的艺术巅峰。这种影响是双向的:诗词的节奏与意境决定了书写的章法与气势;而书法的线条与墨韵,也让诗词获得了第二次生命。心与诗合,手与心合,则意境自出。这就是中华优秀传统文化的魅力,当代书法家应当将诗书传承作为自己的责任与使命。

张之认为一幅好的诗词书法作品必须符合经得起时代考验的审美标准,需“四美”兼具。一是文辞美,所选诗词本身需有高远意境。二是笔法美,点画线条需有力度、有韵味,合乎法度。三是章法美,布局谋篇如排兵布阵,疏密得当,气韵贯通。四是意蕴美,这是最高标准,要求书家的情感与诗词的内涵高度共鸣,书者之心、诗者之心、观者之心能通过作品产生交流,方为上乘。

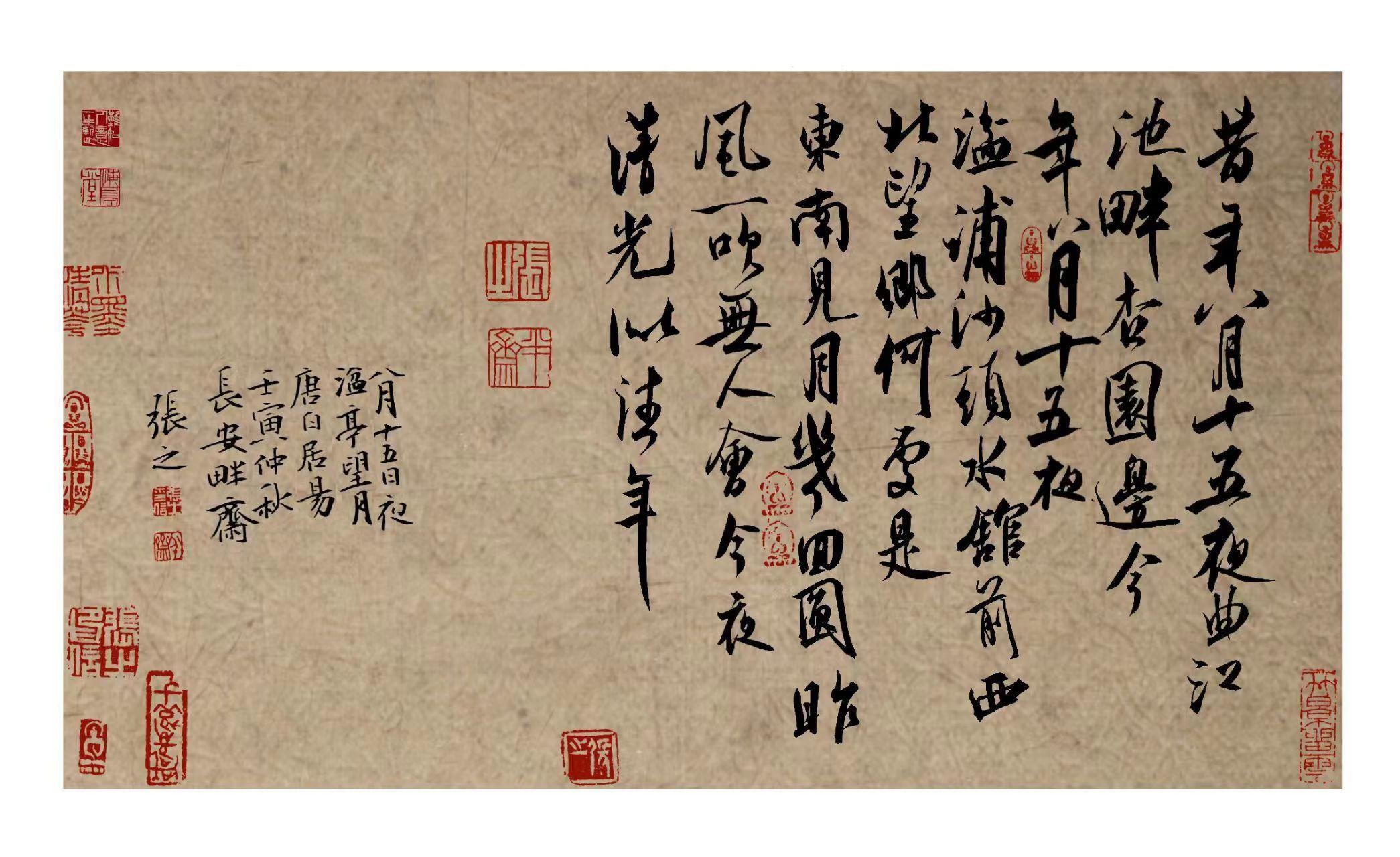

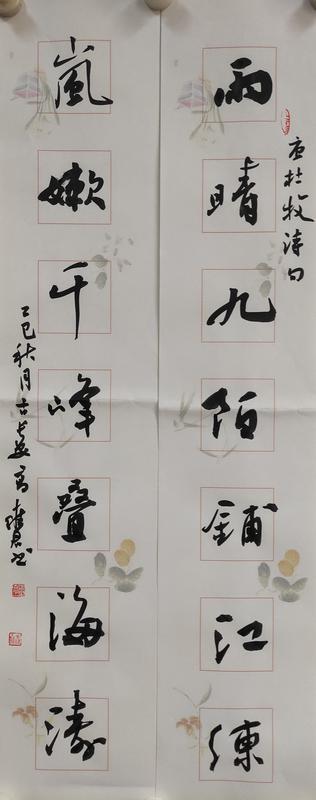

张之作品

“诗书合璧”方能写就唐诗之美

——西安市书协副主席兼秘书长、西安书学院院长王江

书法之美与唐诗之美,在中国传统文化中仿佛一对孪生兄弟,书法的韵律,能够让读者“看得见”诗词的内涵,形成了中国艺术独特的“诗书合璧”传统。

王江认为书法的笔墨就是书家的情感语言,表达意境时重在“以书入境”。诗与书,皆为“心画”。诗人外感于物,内动于情,发而为诗;书家感于诗,动于情,运而为书。此过程如同一次艺术的接力,最终都指向意境的营造与心灵的表达。

书写豪放之诗,如李白《将进酒》《蜀道难》可以选择奔放跌宕的草书落笔,用迅疾的笔速、夸张的体势、淋漓的墨色,表现那股冲破天际的磅礴生命力。书写婉约空灵之词,如王维的《鸟鸣涧》,则可用含蓄内敛的行书,笔速放缓,线条凝涩,布局疏朗,让哀愁寂寥、与宁静的留白在纸面上弥漫开来。

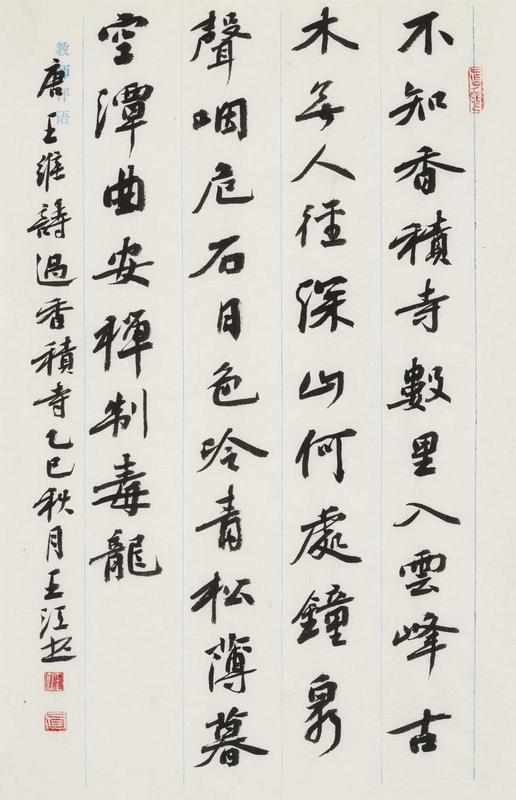

王江作品

书法是跨越语言直抵心灵的“观看”

——西安市书法家协会副主席呼延小舟

呼延小舟多年担任《陕西书法》《墨韵长安》两本杂志的副主编,长期致力于书法艺术的传播与推广,尤其专注于推动唐诗与书法的深度融合。他提出,书法不仅仅是文字的书写,更是一种“有形的音乐”,一种“可视的诗歌”——它以笔墨为媒介,将诗的意境与情感转化为可被视觉捕捉的动态形象。

唐诗中“愁”的情绪可通过枯涩的飞白、顿挫的线条来传达;而“欢”的意蕴,则可借流畅的牵丝、饱满的墨块予以表现。比如他在书写王维“大漠孤烟直”一句时,以浓重而干涩的笔触摹写大漠的苍茫辽远,又以一道刚劲挺直的中竖,形象地再现孤烟升腾的寂寥与直上云天的气势。观众无需通过文字释义,仅凭视觉直观,便能感知诗中所蕴藏的情感内核。这种跨越语言、直抵心灵的“观看”,正是书法与唐诗结合所独有的审美魅力。

呼延小舟作品

诗词与书法共享同一载体——汉字

——西安市书协理论学术委员会副主任白慧

诗词与书法,天生就是一体。

诗词与书法共享同一载体——汉字,是中华文明数千年的延续。首先,汉字既是语言单位,又是造型艺术,诗词借汉字之“音”与“义”抒情言志;其次,书法借汉字之“形”与“势”写心畅神,一首好诗,天然具有节奏、韵律和画面感,这恰恰为书法的节奏、布白和意象提供了内在依据。它们如同灵魂与躯体,不可分割,共同构成了中华文化最独特的艺术表现形式。

白慧作品

书写唐诗是“寓教于墨”的最佳实践

——西安市书协副主席高拥军

书写唐诗是“寓教于墨”的最佳实践,对于青少年,它同时完成了国学启蒙、汉字巩固和审美培养三重任务。

首先,书写唐诗是沉浸式接触中华经典的过程。“读书破万卷,下笔如有神”,书写唐诗正是以“笔”为媒,通过一笔一划临摹“长风破浪会有时”的豪迈、“润物细无声”的哲思,在潜移默化中理解诗词中的历史背景和人文精神。

其次,数字化时代背景下,青少年对汉字的认知易流于“屏幕识别”的表层记忆,而书写恰能弥补这一缺失。唐诗的严谨格律与丰富字形,要求书写者仔细观察笔画顺序、间架结构和字形演变。这种过程不仅强化了对汉字造字逻辑的理解,更提升了文字运用的准确性。

再次,唐诗与书法的结合,是文学美与艺术美的双重熏陶。青少年在布局章法、调节疏密、掌控浓淡的过程中,需要体会“颜筋柳骨”的风格差异,感知唐诗与书法在语言和视觉上分别迥异的节奏变化。

这三重任务相互交织、彼此强化:国学启蒙为书写注入灵魂,汉字巩固为表达提供工具,审美培养则为文化传承赋予美感。书写唐诗实则是一种“润物细无声”的综合性教育实践,既夯实了青少年的文化根基,也为其人格素养与创造力的全面发展提供了独特路径。在文化自信日益重要的今天,此类实践无疑具有深远的时代意义。

高拥军作品

在互联网时代书写唐诗唤醒中华文化基因

——青年书法家张洁

互联网时代,80后、90后基本上用键盘,几乎不书写汉字了。

“当书写都成问题之时,我们的书法艺术如何推广开来?”作为西安80后书法家的代表之一,这么多年张洁一直在思考这个问题。

张洁觉得,危机亦是转机。键盘时代,书写更显珍贵。推广之道,在于“破圈”与“融合”。利用短视频、直播展示书写过程,其治愈感和视觉冲击力本身就是最好的推广。让书法与设计、潮牌、数码产品结合,使其成为一种“活”的时尚。更重要的是,倡导“提笔写字”的仪式感,哪怕是抄一首诗、写一封信,让年轻人从书写中找到专注与宁静,这便是书法艺术在现代社会的新生。

张洁建议将书法课堂搬上云端,举办线上临帖大赛,鼓励用户分享自己的唐诗书法作品,并讲述其背后的文化故事。让书法从书斋走向社群,从精英艺术变为大众参与的文化生活方式,其传承便自然生生不息。

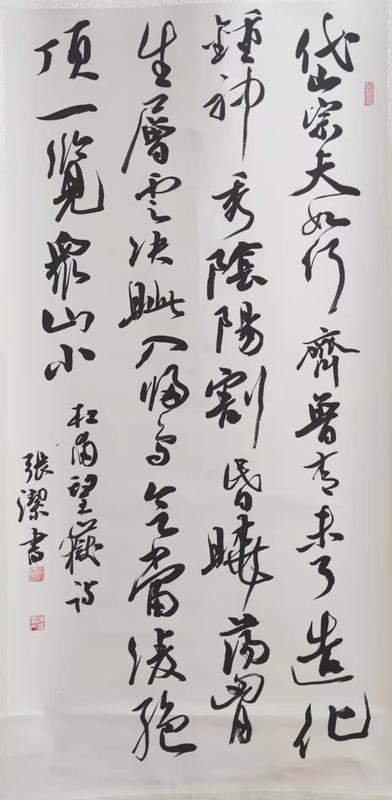

张洁作品

发动青年示范作用创造体验式书写唐诗的氛围

——陕西省青年书法家协会副主席、西安市书法家协会副主席刘勇

在网络信息奔腾不息的时代,如何让沉淀千年的汉字文化焕发新的生机,吸引年轻一代的目光与心灵,是每一位文化工作者面临的机遇与挑战。西安书学院联络服务部主任、著名书法家刘勇凭借其深厚的艺术造诣与丰富的组织经验,为我们勾勒出一条融合传统与时尚的清晰路径:引导年轻人通过书法书写唐诗,在实践中感悟中华文化的独特魅力,自觉践行文化复兴的使命。

刘勇认为,推广的核心在于“转化”与“连接”。其一,是将“高深”转化为“亲近”。书法不应是悬置于殿堂之上的阳春白雪,唐诗也不仅是课本中的必背篇目。可以利用短视频平台、社交软件,展示一首唐诗从笔墨酝酿到挥毫成篇的动态过程,配以现代语言的精妙解读和创作背景的故事化讲述,让年轻人直观感受到“春风得意马蹄疾”的畅快,或是“此情可待成追忆”的怅惘,从而与诗歌的情感内核产生共鸣。

其二,是创造“体验式”的连接。线上发起“每日一诗”书法打卡挑战、热门唐诗主题的临摹创作大赛,利用互动技术开发“AR书法体验”小程序,让用户即使手握鼠标或屏幕也能初步体验笔锋运转的趣味。线下则可组织“唐诗书法雅集”、“西安唐诗地标书写”等活动,将书写行为融入生活场景和社交互动中,使其成为一种健康、高雅的新风尚。

其三,是发挥“榜样”与“社群”的力量。作为陕西省青年书协的副主席,刘勇先生特别强调青年艺术家的示范作用。鼓励并扶持一批兼具书法功底与网络人气的青年才俊,成为“传统文化推广大使”,让爱好者们找到志同道合的伙伴,相互激励、共同进步,形成传承文化的微光炬火。

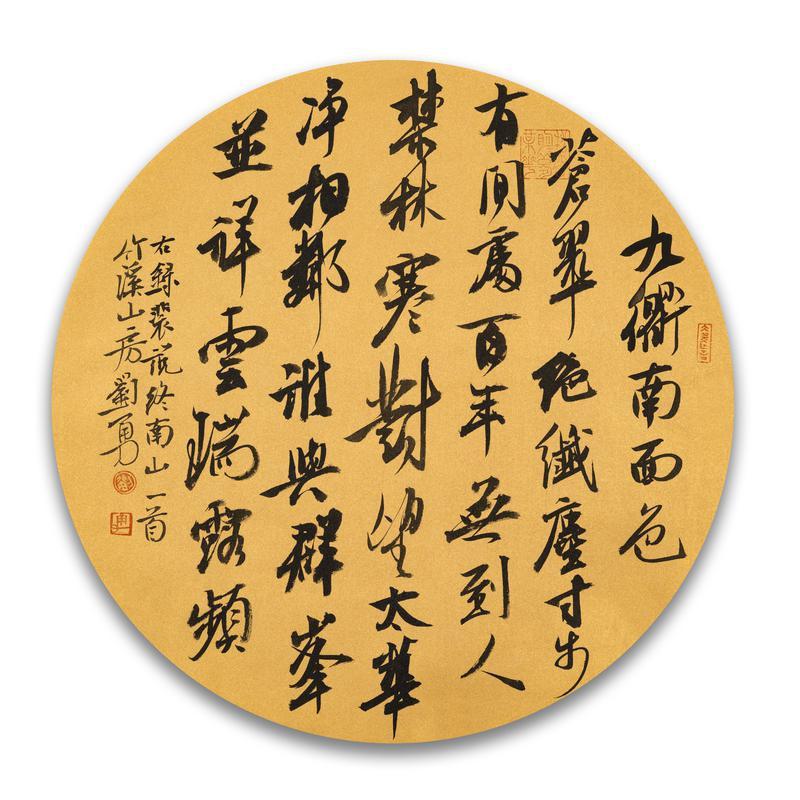

刘勇作品

文/西安报业全媒体记者职茵 实习生谢思琪 图片由受访者提供

责任编辑:王何军

关注公众号,随时阅读陕西工人报