不良信息举报电话:陕工网(029-87342651)

不良信息举报电话:陕工网(029-87342651)孙亚玲

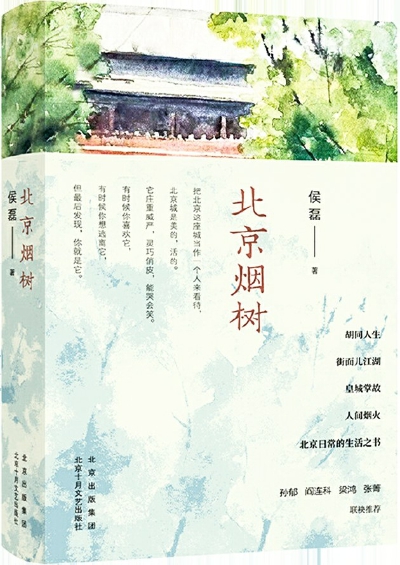

作为土生土长的北京人,侯磊深耕北京胡同文化,他的《北京烟树》记录了20世纪80年代以来北京城的变迁。文字间是胡同青瓦、巷口吆喝与院里老槐树,既有对儿时生活的留恋,也有对地域文化如何保存的深度思考,尽显其对北京文化的热爱与理性洞察。

书名取自“燕京八景”中的“蓟门烟树”,侯磊借这一意象,在依依柳烟间串联起世态变迁、人情冷暖与怀古幽思,将自然景观与人文思考无缝融合。这与我“枕着秦岭入眠”的文学构想异曲同工:秦岭是我的精神家园,胡同是侯磊的心灵归宿,二者皆是地域文化最鲜活的载体。

这本四百多页的《北京烟树》,我第一遍花了一个星期读完,感觉只是读了个皮毛。津津有味的北京胡同里,北新桥的人,北平的照相馆,朱四爷的房子,时间的宫殿,都像电影画面般在面前闪现。

于是,我决定再深读第二遍。

整本书中,侯磊在叙事上,以细腻深刻的笔触勾勒北京城的市井百态,从自家德容照相馆的兴衰、东安市场的变迁,到中轴线的今昔,再到保媒拉纤的澡堂子、街面的江湖、皇城的掌故、北京的大运河,皆娓娓道来。这些文字绝非冰冷的历史记录,而是饱含温度的生命故事——他尤擅于写景中嵌入写人,让北京胡同满是人间烟火气。“中午的胡同真是安静,各种气味都睡着了……我在家中的藤椅上吃冰棍儿,用脚揉着睡成一团的大老花猫”,细腻地观察捕捉到胡同的静谧日常;“‘吆豆汁儿喽——麻豆腐喔——’‘牛头肉羊头肉——’……晚饭的烟火气渐渐升起”,鲜活的叫卖声又唤醒了市井的热闹,一静一动间,一幅北京市井生活画卷跃然纸上。

书中的人物更如街坊邻居般亲切:修鞋匠老张手艺精湛、性子执拗,修鞋时爱闲聊,遇人有难处便悄悄抹零。开杂货铺的李婶,糖块总比别家多放一颗,对忘带钱的孩子也愿赊账。卖旧书的“祥林嫂”,打印了一份诉苦材料,让过路人看,他同情她,买了新版本的阅读,老版本的收藏。侯磊写他们不捧不踩,只如实记录喜怒哀乐:老张面对鞋摊拆除,蹲在墙角抽了一下午烟,反复擦拭磨亮的修鞋刀,不言一句抱怨;李婶关闭杂货铺时,把剩余糖块全分给孩子,自己站在空铺子前悄悄抹泪。这些未加刻意渲染的细节,藏着骨子里的不舍,比华丽辞藻更能触动人心,恰似我笔下塬上人失去土地时的沉默,无需言说,却让人阵阵心疼。

“文人喜谈市井烟云,外省作家写北京多是皮毛之作。”正如孙郁先生在给《北京烟树》的序言里写的一样,后起的京味儿作家侯磊,他的北京记忆,有另一种滋味。他文章里的乡愁,总带着“老家情结”——无论走多远,始终忘不了小时候住过的房子、一起长大的伙伴、街头巷尾的味道。字里行间的“舍不得”,是《北京烟树》最动人的牵挂——舍不得胡同拆迁、老手艺消失,更舍不得陪伴长大的人与事。他写胡同里的老槐树:“夏天能遮半个院子的阴凉,孩子们在树下跳皮筋、拍洋画,老人们在树下喝茶、下棋”,而当老槐树要被移走时,街坊们系红绳送行、念叨“到了新地方,也得好好长”,这份朴素的眷恋,正是侯磊“老家情结”的写照。他从不说“保护老北京”的口号,只借这些小事将“舍不得”轻轻托出,如胡同里的风一般轻柔,却重重压在人心头。

侯磊的书写还藏着对文学前辈的敬意与联结。他写老舍、萧乾、史铁生、张北海等作家学者时,总会将他们与记忆中的北京地域串联,让外地读者也能身临其境,觉前辈如邻家大哥般亲切。这种“人物+地域”的写法,让文字既有个人温度,又具历史深度。而书中《地坛有神》一节对史铁生“一句话作家”的评价,更令我深有共鸣。侯磊认为“作家需写出一句被所有人认可的话”,北岛的“通行证与墓志铭”、顾城的“黑夜给了我黑色的眼睛”皆是如此,而他自己的“人始终在寻找一个自己由来的地方”,亦堪称这样直击人心的佳句。

《德容,北平照相馆》我尤喜欢。这篇以“德”“容”为隐性脉络,暗合“齐家治学,有德才有容”的意涵,让北平记忆兼具温度与厚度。从“齐家”看,照相馆是曾祖父创始,他去世后又传承给了祖父。照相馆里所摄的每一张照片,都是对北京记忆的载体。而留存于照相馆内的底片,留的是德行,存的是信任。这种以专业与耐心郑重对待每份底片,这是对第一位客人“容”的尊重,正是“德”的具象体现。从“治学”观,祖父在临终前留话给子孙:必须读书。正是有了祖父这种儒愿,才有了《北京烟树》。侯磊在这篇文章中,摒弃对北平经典符号的泛写,转而聚焦市井照相馆,细致捕捉场景与人事,是对文化传承的“德”,而这份“德”,让文字包容北平鲜活烟火气,成就记忆的“容”。全文以“德”为核,以“容”为心,让照相馆成为“有德有容”的精神缩影,也让北平形象在文化坚守中更显立体。

再读《北京烟树》,最打动我的是侯磊对北京深入骨髓的热爱。“夕阳下山,人影散乱,我已忘记夕阳从胡同中走过”,略带伤感的笔调道尽对逝去时光的怀念;而他那句“城市变化是时代必然,更重要的是如何让文化更好保存,让人们诗意栖居”,更是道出“80后”写作者的担当——在时代巨变中,用文字留存记忆、守护文化,让后来者能在“烟树”深处寻觅到北京的灵魂。

作为一名陕西作家,借《北京烟树》这座文学桥梁,我看到了北京城的过去与现在,也看到了地域书写的无限可能。这或许就是文学的魅力:它能跨越地域的界限,让不同背景的写作者与读者,在文字中找到共鸣与回响。

读《北京烟树》,就像喝着小米粥,不烫嘴,却能暖到心里;就像吃着锅盔,不精致,却越嚼越香。

责任编辑:白子璐

关注公众号,随时阅读陕西工人报