不良信息举报电话:陕工网(029-87342651)

不良信息举报电话:陕工网(029-87342651)段乔斌

我的家乡位于渭北旱塬沟壑地带、大浴河畔一个偏僻小山村。这里沟坡纵横交错,道路蜿蜒曲折,村民居住在沟窝里或坡台上,祖祖辈辈沉默地经受着岁月风雨的洗礼。我就出生在这小山村一处普通的农家小院里。我从小在这儿长大,是地地道道的小山村人。

1984年9月,连续二十多天的阴雨天气,把村落浇透成一片泥沼。在家人的陪同下,我无奈头顶化肥袋、肩扛行李箱、赤脚踏着泥泞,艰难地步行二十多里路赶往县城求学。那是我第一次离开故土,告别家乡。

学校毕业后,我分配到省城工作。因工作繁忙,只是节假日偶尔回家看看老人。四十多年来,我回到农家小院的次数屈指可数,但不管走到哪里,农家小院始终是我魂牵梦绕的港湾。

我的农家小院,是祖辈流传下来的。小院房子面积并不大,比我在城里居住楼房面积还小,院子空间更小,可以说是个名副其实的“农家小院”。

我的农家小院坐北朝南,是个传统古朴的四合院。南面门房(当地俗称:一边滴水叫厦子,两边滴水叫房)建于民国二十年(1931年),那是陕西连续遭遇三年特大自然灾害后,祖辈们用多年积攒的糜子面招待匠人,撑起了门房的脊梁。东、西、北三面厦子始建于何时已无法考证。因年久失修,几乎墙倒厦塌,坍塌的土墙里长满野草,像被时光遗忘的战场遗址一样。

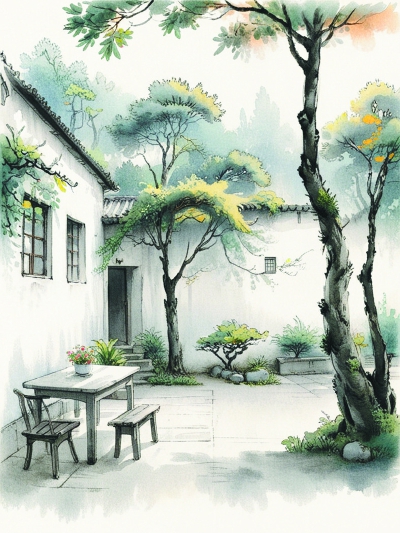

退休后,我对小院进行了脱胎换骨的翻修改造,使古老庭院与现代建筑相融合。既保留了百年老房的韵味,又为小院注入了新的活力,让小院焕发出勃勃生机,也为乡村增添了光彩。

院内还留了块小菜地。菜地虽不大,却种满四季轮回的蔬菜:春季韭菜鲜嫩,夏季茄子紫亮,秋季辣椒串成红鞭炮,冬季雪下藏着待发的菠菜和芫荽。

小院大门上挂有“光荣烈属”牌,那是爷爷为革命牺牲的历史见证。爷爷青年时在西安上学,期间受革命思想影响,1937年奔赴延安投身革命。他参加过抗日战争和解放战争,曾任西北野战军警三旅七团二营六连指导员。1947年2月17日,在雕翎关(今甘肃正宁县调令关)阻敌战斗中,由于敌众我寡,他与全连战士顽强拼搏,英勇牺牲。如今,澄城县烈士陵园等均有爷爷的事迹记载。

昔日的战场已化作调令关风景区,山花取代了硝烟,唯有纪念碑遗址守护着那段峥嵘岁月。

我们家是光荣之家、红色之家,我们是红色后代传承人。

如今站在小院,仰望天空,心旷神怡。在这生我养我的地方,时不时会想起往事。小院不仅是我们世代的根基、一种文化传承和情感寄托,更是一部微缩的家族史:有先辈饥荒时代的艰辛,英烈战火年代的牺牲,后辈和平盛世时期的幸福。

远离大城市的喧嚣和浮躁,回归故里的宁静和安详,我爱我的农家小院。

责任编辑:白子璐

关注公众号,随时阅读陕西工人报