不良信息举报电话:陕工网(029-87342651)

不良信息举报电话:陕工网(029-87342651)李小涛

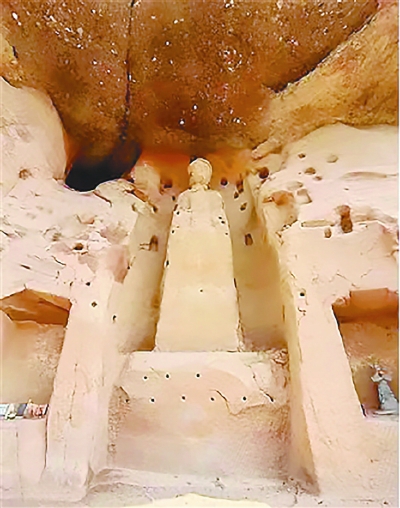

悟空洞的佛教造像。

悟空洞,位于咸阳市旬邑县马栏镇悟空洞村,它西北靠山,东南临马栏河,26孔岩洞沿弧形山崖分布,如同镶嵌在山体上的明珠,历经千年风雨,诉说着过往岁月。

悟空洞的洞窟形态各异,石门样式丰富,多为竖式长方形,也有弧形和不规则形。部分洞窟门上凿窗,洞口垒墙,墙面还留存着小龛与栈道孔,不难想象当年这里栈道连云、往来不息的景象。洞窟大小不一,小的内高2.1米、宽3.4米、深3米,而最大的洞室高达4.46米、宽6.42米、深15.3米,空间开阔,尽显古人开凿技艺的精湛。洞内结构精巧,部分洞室辟有拐洞,墙面凿有小龛,平顶与弧顶并存,既满足了实用需求,又蕴含着独特的建筑美学。

走进洞窟,历史的痕迹扑面而来。内壁石台上,彩绘佛像多已剥蚀脱落,仍能看见残存痕迹,依稀可辨当年色彩的绚丽。部分洞窟内还留存着壁画,内容丰富多样,仕女身姿曼妙、花卉娇艳欲滴、龙云气势磅礴,屋顶的太极图更是增添了几分神秘色彩。这些壁画构图严谨、画工精致,历经岁月侵蚀,依旧能让人感受到画师们高超的技艺。其中,“千佛洞”内的壁画尤为特别,从佛像造型与色彩判断,应为金代制作,色彩鲜艳、线条流畅,生动描绘出佛教故事与场景,弥漫着浓厚的宗教氛围。

造像也是悟空洞的重要文化遗存。大室南侧曾有一尊高6.3米、肩宽1.3米的巨型石像,带有凹式舟形背光,自像座延伸至石罅,像躯及背光上还凿有方形或圆形小孔,可惜在1966年遭到损坏,如今仅能看到大概轮廓。离巨型石像不远处的“立佛龛”中,一尊高约4米的立佛依山体而建,虽双手残断、面部风化严重,且肩膀及头顶有后代重修时敷打的少量泥,但从其比例、动势、衣饰风格来看,庄严神圣之感丝毫不减。这尊立佛与龙门石窟宾阳中洞立佛、甘肃庆阳北石窟寺165窟立佛等相似,专家推断其为北魏后期至西魏之作。此外,立佛附近还有两个面积仅一平方米左右的平顶方形小窟,内供一佛二菩萨造像,与旬邑县黑牛窝石窟一致,应为北朝时期遗存,为研究悟空洞的创建提供了重要依据。

悟空洞的历史渊源可从文献记载与民间传说中探寻。民间传说其在明万历年间创修,清同治年间重修,最初名为“悟空寺”,因“悟空”“无功”“蜈蚣”谐音,后人误读误写,村名与洞名逐渐演变为“蜈蚣洞”。《三水县志》(旬邑旧称“三水”)、民国《栒邑县志》等文献对其多有记载,民国《栒邑县志》引《邠州志》称其“凿石为村,长五丈,阔三丈,有石室”,引县旧志提到“悟空寺俗讹为无功寺,可以避兵”,还引明代文翔凤《再经悟空寺》诗,提及寺内残碑与避兵功能,诗中“碑落虫为字,堂虚鹤是僧”等句,生动勾勒出明代悟空寺的景象。洞内留存的清康熙十七年(1678)《重修悟空洞碑记》,虽未明确洞窟创建年代,却记载了“诸像频经兵燹,金容失彩”的历史变迁。更有研究指出,旬邑一带是周族先祖公刘定居豳地的核心区域,据元代《官家洞石碑》及明代《三水县志》记载,当地崖居可能是周人祖先穴居之地,悟空洞的最早开凿时间或可追溯至3000多年前。

值得一提的是,悟空洞还承载着革命记忆。这里曾是边区第二师范学校在1940年10月至1941年10月期间驻地,至今北区5号窟内留存“坚持抗战,团结进步,反对投降,抗战到底!”“八路军在前线抗战,顽固分子偏要在后方捣乱”等21幅抗战标语,为陕甘宁边区第二师范学校师生所书,这些字迹虽历经时光,却依旧清晰有力,成为珍贵的革命文物,见证了那段烽火岁月。

如今,从旬邑县城去往马栏的路上,悟空洞作为一处免费景观,吸引着众多游客前来探访。它不仅是石窟艺术的宝库,更是多元文化融合的见证,佛教造像与道教壁画并存,历史遗存与革命印记交相辉映。漫步其间,仿佛能穿越时空,看到古代工匠凿石建窟的艰辛,感受到不同时代的文化气息,悟空洞无疑是旬邑大地上一颗璀璨的文化明珠,值得人们细细品味与珍视。

责任编辑:白子璐

关注公众号,随时阅读陕西工人报