不良信息举报电话:陕工网(029-87344649)

不良信息举报电话:陕工网(029-87344649)作者: 王遂社

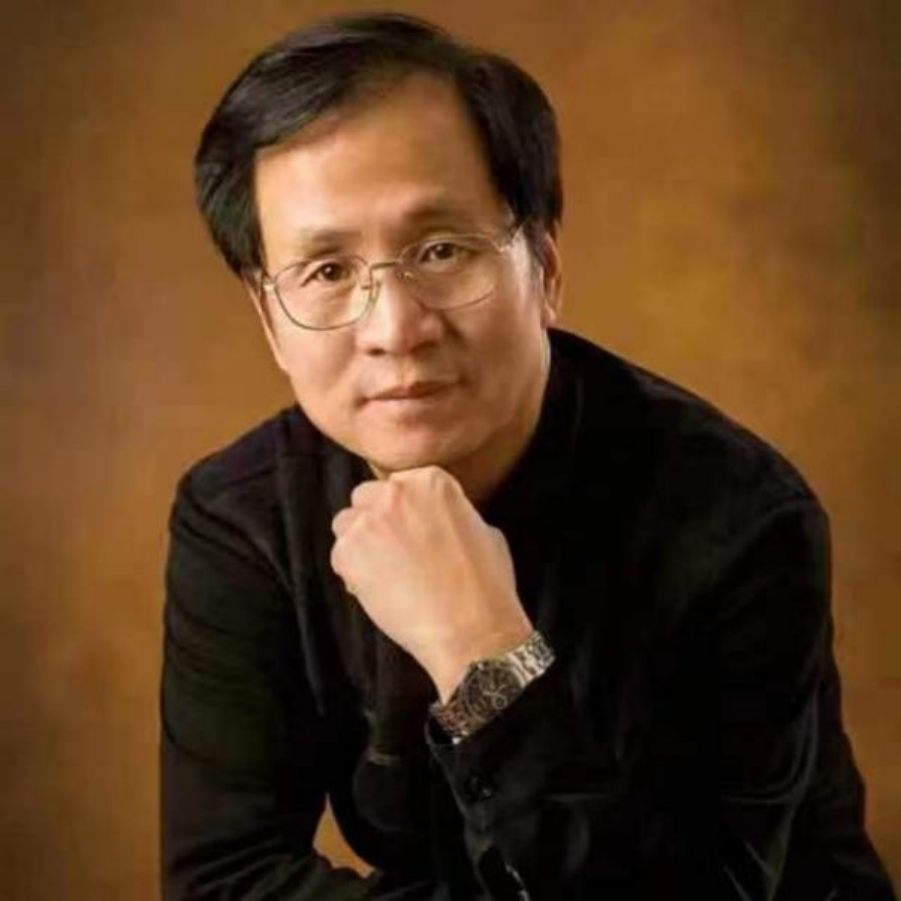

在长安城的书法家中, 郭瑞亭不仅以书风洒脱为人称道, 更以学养深厚而独立高标 。

乍暖还寒的早春,空气中虽然氤氲着活力四射的生机, 也隐隐地含蓄着几许嫩寒 。在西安高新区那处闹中取静的雅舍里, 与郭瑞亭品茗论道, 谈艺说书, 不知不觉就风雅了几个时辰 。

朋友说,如果在唐代, 郭瑞亭应该是最先步入仕途的翘楚 。

在座者有人颔首认同, 有人困惑茫然 。

何故? 科举制度起于隋唐而盛于明清, 在唐代, 顺利通过明书科考试即过了第一关, 只能获得出身, 也就是任官资格 。若要授予官职, 还需通过吏部主办的铨选, 其考核内容包括身 、言 、书 、判四个方面。洪迈《容斋随笔》载: “唐铨选择人之法有四: 一 曰身, 谓体貌丰伟; 二曰言, 言辞辩正; 三曰书, 楷法遒美; 四曰判, 文理优长既以书为艺, 故唐人无不工楷法; 以判为贵, 故无不习熟。”

这四条, 好像就是为他量身定制的 。“体貌丰伟”自不待言: 郭瑞亭凛凛一躯, 堂堂一表, 气度非凡, 风神秀朗 。“言辞辩正”恰恰正是他的强项: 恢复高考后第一批入学的佼佼者, 从企业到部局再到政府, 入则与主要领导同议国是, 裁定纲纪; 出则“应接诸侯”, 斡旋四方 。“楷法遒美”, 乃郭瑞亭心摹神追之目标! 他的书法, 兼二王亦法欧柳, 于谨严中寓刚劲, 融法度而尚自由 。蕴倜傥于朴拙,藏机锋于浑厚。至于“文理优长”, 郭瑞亭少年早慧, 熟读诗书, 阅历之丰富, 见解之独特, 名闻遐迩久矣!

再说唐代的考试程序, 是先试书 、判, 即书法和判案的文词; 再察身 、言, 即看形貌是否端正丰伟, 说话的言词是否清晰有条理 。如果身 、言 、书 、判全部合格, 则由吏部按照规定授予官衔 。其中 “楷法遒美”是考核 、测试的评判取舍标准之一, 在书法上是否具有优势, 是跻身官场 、拥有权力的晋身之阶 。楷书作为唐代官方字体, 主要目的不在于美不美, 而在于正不正 。明末清初的黄道周说: “书字自以遒美为宗, 加以浑深, 不坠佻糜, 便足上流矣 。”“遒美”之“遒”有刚劲 、强健 、有力之味,这是从书法形质 、线条质量角度而言的 。于唐人而言, “遒美”也就是法度之美, 这与唐代的文艺思潮有关 。

“楷法遒美”绝不仅仅是书法技法达到要求, 更重要的是书写者品德的彰显, 因为一流的技法自然流露出高尚的德性 。“唐人尚法”, 在有唐一代成为众所遵从的金科玉律, 这从“初唐四家”即可窥见一斑 。

郭瑞亭腹笥丰盈, 学富五车, 自然深得个中奥妙 。洗耳恭听之后徐徐道来: “要说书法理论的建树, 张怀瓘可谓独树一帜 。《书断序》在谈到书法艺术的功能时有这样几句: ‘若乃思贤哲于千载, 览陈迹于缣简, 谋猷在觌, 作事粲然, 言察深衷, 使百代无隐, 斯可尚也 。及夫身处一方, 含情万里, 摽拔志气 。黼藻性灵, 披封睹迹, 欣如会面, 又可乐也 。

`含情万里 、摽拔志气 、黼藻性灵’, 是说书法能激发志气, 陶冶性情, 具有审美教育功能 。‘欣如会面, 又可乐也’说的是书法欣赏犹如与知音会面 。可见人与书法情投意合, 心神交会, 这是一种极致的审美体验 。在这里, 张怀瓘把‘体道’与审美相结合, 突出了书法艺术的道德负载 、伦理教化以及审美愉悦功能 。”

座中有客借题发挥: 自西汉扬雄提出“书为心画”说之后, 东汉蔡邕对这一命题进行了深化, 在其《笔论》 中, 他说: “书者, 散也 。欲书先散怀抱, 任情恣性, 然后书之 。”

“散”就是抒散怀抱, 涤除胸中杂念; “任情恣性”是指在不受任何拘束的情况下, 放任自己的真实性情 。也就是说, 书家在充沛而自由的情感状态下, 才能写出至情至性之作 。

几番交流下来, 气氛渐入佳境 。郭瑞亭激情洋溢, 侃侃而谈: 魏晋南北朝时期, 随着人们思想的解放, 人的意识的觉醒, 艺术家个性的张扬, 书法的抒情观较之汉代有了新的拓展 。晋人对书法艺术的追求已上升到表现自我 、实现个体生命价值的程度, 尤其是东晋时期, 书法成为士族文人陶冶性情 、畅神适意的艺术 。南齐王僧虔在《笔意赞》 中认为书法创作主体应做到“心手达情” 。直至初唐, 仍然延续 这一主情观念, 书法发展取得了重大成就, 这应当和初唐统治者唐太宗的喜好不无关系 。唐太宗热爱书 法, 尤其推崇王羲之, 朝野上下竞相效仿, 把抒情达性 、以情动人奉为书法创作的根本原则 。按照孙过庭的理解, 书法不仅仅是维护政权统治的工具, 更重要的是, 它是一个丰富多彩 、意蕴深厚的精神世界, 不同生活阅历 、文化素养 、审美情趣的人徜徉于其中, 都能获得精神愉悦 。具体而言, 好异尚奇之人, 能够玩味字的体态和意韵气势的多种变化; 善于精研探求的人, 可以从中获得幽深奥秘 。撰写书论文章的人,往往择取接受前人的糟粕; 真正精于鉴赏的人, 方能得到内涵的精华 。经义与哲理本可溶为一体,贤德和通达自然可以兼善 。由此观之, 孙过庭的书法艺术功能观已经超越了前代实用功能的束缚, 而表现出对书家个体情性与生命体验的重视 。这种超越实用功利目的的人生态度, 就是一种审美态 度, 对于实现书法的审美愉悦功能, 对于回归书法艺术本体, 都是非常精辟的论述 。

有人问道: “孙过庭除了《书断序》, 还有什么代表作? ”

郭瑞亭莞尔一笑, 慨然应答: 《书谱》 的出现, 标志着孙过庭对书法的认识又到了一个新的阶段 。在《书谱》里, 他并不强求书风一致, 而主张“绛树青琴, 疏姿共艳; 隋珠和璧, 异质同妍” 。他认为书家笔下的形象来自造化的启迪, 点与线体现的是生机勃勃的自然, 是蕴含着自然万象的生动意象 。比 如“悬针垂露之异, 奔雷坠石之奇, 鸿飞兽骇之资, 鸾舞蛇惊之态, 绝岸颓峰之势, 临危据槁之形; 或重若崩云, 或轻如蝉翼; 导之则泉注, 顿之则山安; 纤纤乎似初月之出天涯, 落落乎犹众星之列河汉 。”最重要的是, 他认为只有到了随着历练成熟, “人书俱老”, 书法才能达到最高境界 。“人书俱老”, 是说随着人年龄渐长, 书艺精进, 以至于技法纯熟, 功力深厚, 最终达到人之情性与书艺境界合而为一的终极高度 。王羲之的精妙之作大多在晚年出现, 因为人到暮年, 思虑通达, 心智圆融, 志气和雅平静, 不偏激 、不凌厉, 自有优雅深远之味, 这是人书相生相融的至善至美的本真之境 。

“此处应该有掌声! ”

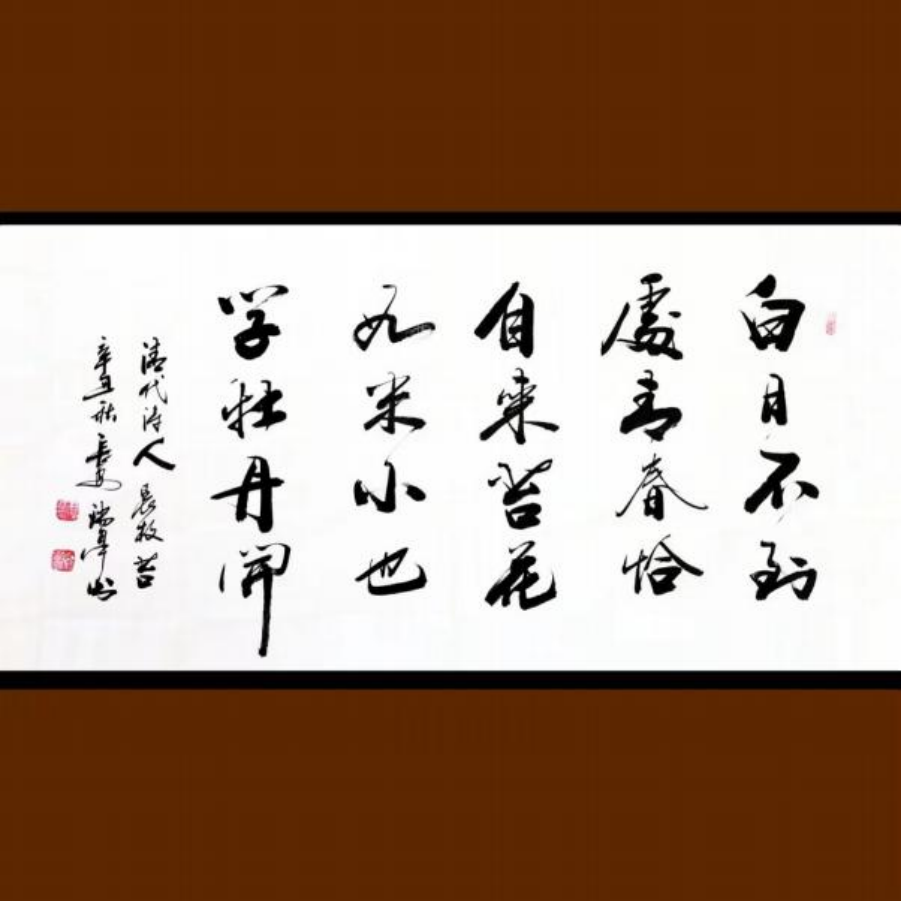

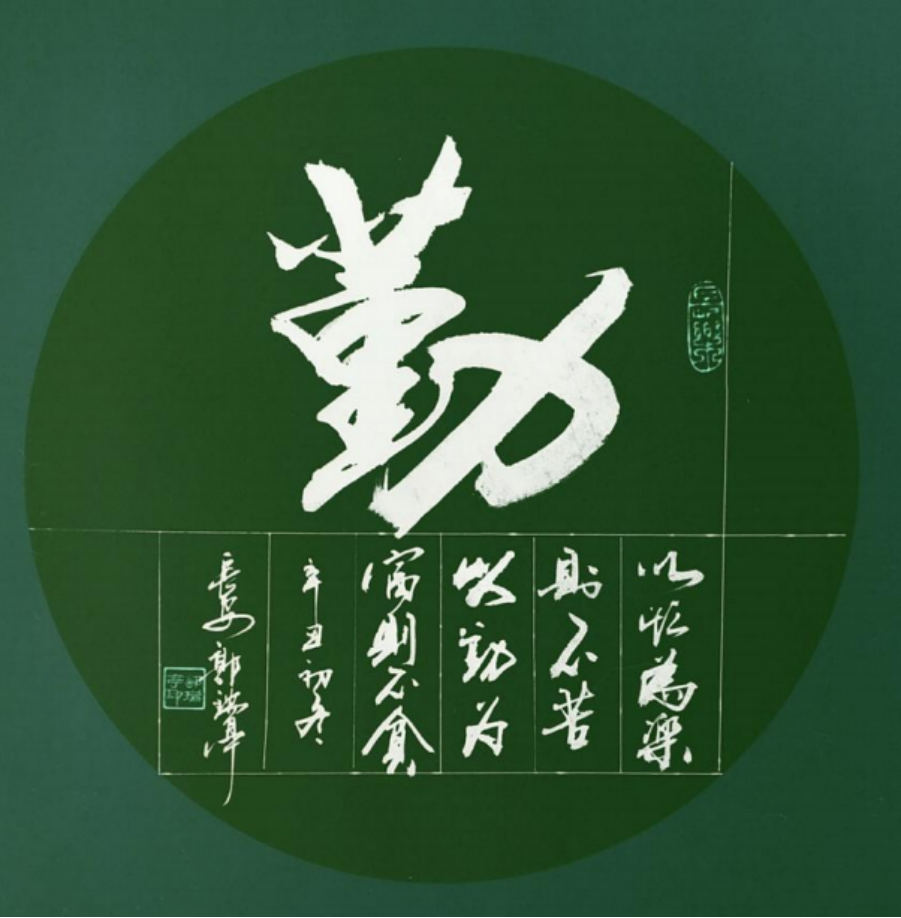

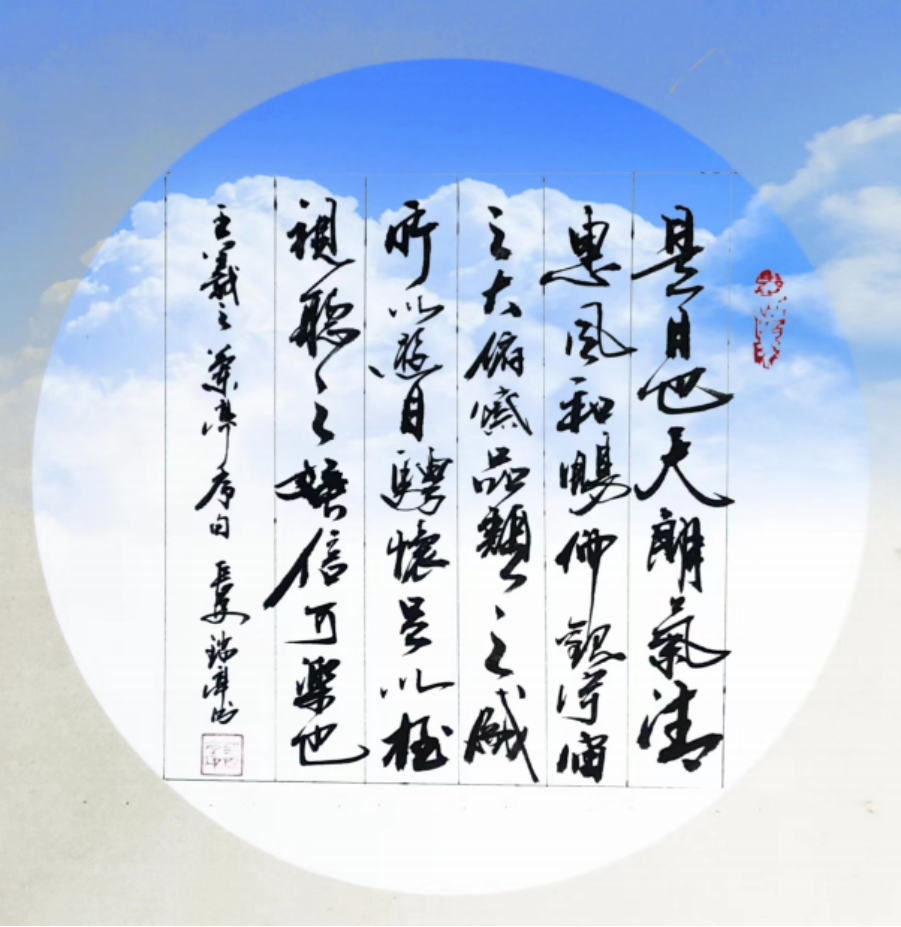

清谈至此, 高潮已现 。接下来自然是观摩之, 切磋之 。或曰: 在唐朝, 凭这一手好字, 郭瑞亭可以早早当官 。当今盛世废科举而重科技, 可惜! 可惜!

既然来了, 焉能入宝山而空手归? 且收墨宝, 各取所需 。悠哉快哉, 何惜之有!

责任编辑:胡睿琳

关注公众号,随时阅读陕西工人报