不良信息举报电话:陕工网(029-87342651)

不良信息举报电话:陕工网(029-87342651)现状篇

从“流量战”转向“品质战”

又是一年“双11”。

走到第17个年头,这场消费盛宴正悄然发生着变革——从拼流量、比低价的粗放竞争,转向重品质、优体验的精细服务,折射出我国消费市场的成熟与升级。

节奏放缓、玩法简化,

消费更省心

今年“双11”启幕时间再次提前。10月9日,抖音、京东率先启动相关活动,打响大促第一枪;10月11日,小红书跟进开启大促;10月15日,淘宝、天猫正式启动预售,全面拉开“双11”帷幕。

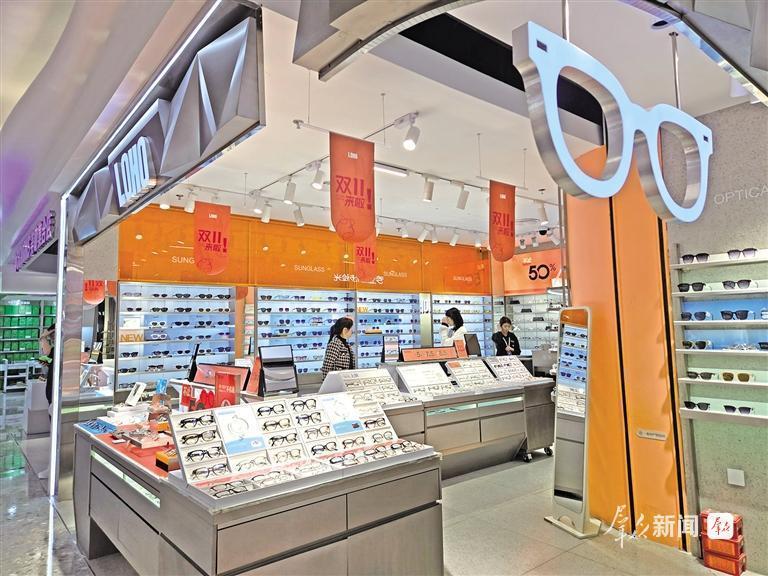

11月5日,西安赛格国际购物中心的一家门店里悬挂着“双11”海报,吸引消费者前来选购。

摒弃复杂计算、回归优惠本质,成为今年各大电商平台的共同选择。淘宝推出官方立减玩法,消费者无须凑单即可直接享受减免;京东取消了凑单门槛,主打官方直降,优惠力度很大,有的商品价格低至1折;抖音推出立减折扣并发放消费券;小红书明确“立减15%及以上”的优惠模式,让实惠一目了然。

“打开各购物App,首页清爽直观,优惠方式简单直接,不用再费脑子计算满减金额。”延安市民刘星辰坦言,前些年“双11”复杂烧脑的凑单规则曾让他望而却步,今年的优惠模式让他重新燃起了消费热情,单是电子产品他就消费了5000元左右。

同时,活动“战线”拉长,让消费者告别了往年的抢购焦虑,有时间做充足对比。“今年‘双11’周期特别长,没有紧迫感,能真正做到货比三家、精挑细选。”11月3日,西安市民陈逗逗向记者分享,她今年在抖音、淘宝、京东、小红书等多个平台累计消费超2万元,“除了护肤品、冬装等刚需用品,我还囤了不少宠物用品和日常消耗品,现在就等着快递陆续送达。”

不再执着低价,

品质成核心竞争力

今年“双11”,电商平台告别单纯“低价吆喝”,商家跳出“低价内卷”困境,消费者不再“唯低价论”,三方形成共识,共同推动消费从“价格导向”向“品质导向”转型。

“我们的定价和日常差别不大。有了平台补贴加持,用户下单更爽快,我们的经营压力也小了不少。”11月5日,陕西中世有熙茶叶有限公司工作人员樊培翔表示,除了常规的平台投流,公司每天坚持12小时以上直播带货。再搭配平台发放的随机红包、优惠券,茯茶产品销量同比去年10月上涨30%,后续增长势头持续向好。

11月4日,在西安曲江京东MALL,“双11”相关布置随处可见。 本版照片均由群众新闻记者 刘芊羽摄

“我们不搞低价竞争,靠的是品质和创新。”樊培翔介绍,公司丰富了茯茶的产品类型和价位选择,并推出速溶茯茶粉,满足消费者冷水冲泡、即冲即饮的需求,用更贴合生活场景的供给回应市场新期待。

“以前‘双11’,我总是忍不住‘买买买’。今年,我更注重把钱花在刀刃上。”汉中市民刘鸽说,之前为了凑单而买的商品都积灰了,今年,她在购物前会仔细评估商品的性价比,只买了一两件真正需要的东西。

线上线下融合,

消费体验更具温度

“双11”不光是电商平台的狂欢,众多实体商场也主动融入这场购物热潮,通过丰富多元的优惠促销活动,为消费者提供更多选择和购物的乐趣。

“宝宝们,我们现在就在专柜直播,大家下单还可叠加消费券。”11月4日,银泰百货西安开元钟楼店工作人员在直播间带领网友“云逛街”,在介绍产品链接的同时,细致地为消费者计算怎么买最划算。线上线下融合,已成为不少实体商场拥抱“双11”的一大趋势。

同日,西安曲江京东MALL里同样热闹,优惠横幅和促销信息随处可见,营造出浓厚的“节日”氛围。一楼咖啡体验区,咖啡师手把手教消费者用咖啡机自制咖啡;美食工坊内,不少消费者排队体验用早餐机制作华夫饼,在购物之余收获动手的乐趣。

“在商场购物更有体验感,品质看得见,售后也放心。”榆林市民张雨菲表示,在体验了小天鹅洗衣机门店提供的免费衣物洗护后,她趁着“双11”的“以旧换新”补贴政策,购入了一台洗烘一体洗衣机。

“双11”从“流量战”转向“品质战”,本质是消费升级趋势下市场生态的必然。这个曾经以“疯狂购物”为标志的节日,如今正在演变为一场理性消费的盛宴。在消费市场变革的浪潮中,唯有顺应消费者的需求变化,坚持品质为先、创新为要、体验为本,才能让“双11”走得更远。(群众新闻记者 刘芊羽)

维权篇

“避坑指南”教你识破“网购套路”

今年“双11”,虽然各大网购平台简化规则、强化现货销售,但面对令人眼花缭乱的优惠活动,消费者仍需警惕。消费时要避开哪些陷阱?遇到消费纠纷又该如何维权?

今年29岁的杨崧维是潮玩盲盒爱好者。今年“双11”,他以“端盒”的形式一次性网购了一套某动漫IP系列盲盒。下单时,商品购买页面明确标明:“每款各一个。”开箱后,他却发现有重复款。

“我当时申请了换货,但商家要求要先寄回原商品。等他们收到退货后,才会将全新的商品重新发出。这样的话,我又要等近1周时间。我要求退货并退款,但商家表示不退定金。这种情况合理吗?”谈及此事,杨崧维愤愤不平。

今年“双11”购物节期间,“不退定金”成为消费者投诉的高频词。

陕西华格律师事务所副主任、首席律师袁霄霄介绍:“若因为自身原因,比如后悔下单或忘记支付尾款,消费者无权要求返还定金。因为定金具有担保交易进行履行的作用。若商家违约或商品质量有问题,消费者可以要求双倍返还定金。”

《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》明确规定,经营者以商业宣传、产品推荐、实物展示或者通知、声明、店堂告示等方式提供商品或者服务,对商品或者服务的数量、质量、价格、售后服务、责任承担等作出承诺的,应当向购买商品或者接受服务的消费者履行其所承诺的内容。

针对杨崧维遇到的情况,袁霄霄说,商家行为已经构成了虚假宣传。针对此种情况,消费者可以要求退货并全额退款。

同样遇到网购糟心事的还有上班族曹若琳。“在直播间,主播说商品是‘纯羊毛大衣’。它的价格又很划算,我没多想就下单了。收货后,原本满心期待的大衣却皱皱巴巴、手感粗糙,衣服材质与主播宣传的完全不符。”她说。

曹若琳的遭遇并非个例。在直播间火热氛围与主播极具诱惑力的话术影响下,消费者比较容易忽视商品的质量问题。商品“货不对板”,是今年“双11”购物节期间消费纠纷的又一焦点。

袁霄霄解释:“主播及商家承诺商品为‘纯羊毛大衣’,消费者收到的商品却为其他材质,这种行为属于消费欺诈。主播及商家故意告知消费者虚假情况,或是故意隐瞒真实情况,将根本不存在的品质、材质或功效加于商品之上,使消费者作出了错误的购买决定。”

如今,越来越多的中老年群体参与“双11”购物节活动。68岁的西安市民刘琳在儿子的帮助下学会网购。前不久,她在网上抢购了一台微波炉。下单时,购物页面上醒目标注“买即赠价值199元电水壶”。收到货后,刘琳发现电水壶出现质量问题。她询问客服,对方却以“赠品概不退换”为由拒绝处理。

“赠品难道就应该是次品吗?它不能正常使用不就属于质量问题吗?”刘琳的困惑,反映了消费者在维权过程中会因为赠品属性而却步。

袁霄霄说:“赠品出现质量问题时,消费者不能因赠品属性放弃维权。商家提供的赠品同样享受‘三包’服务。因为赠品不是‘无偿赠送’,而是消费者整个付费交易中的一部分。”

在“双11”购物节等大型促销活动中,消费者要保持理性消费观念,避免被“最低价”等营销话术影响判断,在购物前应认真对比商品历史价格,仔细了解预售规则。

全面取证、保留证据是维权成功的关键。袁霄霄提醒:“在网购全流程中,消费者要有保存证据的意识。下单前,消费者可以通过截图与录屏,保留商品页面信息、主播口头承诺及客服聊天记录;下单与支付时,要仔细核对商品信息与宣传是否一致,保留确认页及支付凭证截图;收货后,要通过开箱录像明确责任。”(群众新闻记者 仵永杰 见习记者 李畅)

趋势篇

人工智能与即时零售重塑网购生态

在网购中,营销与配送是商家与消费者共同的关注点。今年“双11”,人工智能嵌入网购全流程,让消费者在购物时更加轻松。同时,多个网购平台推出即时零售功能,改变了商品与消费者的互动方式。

11月6日,记者进入淘宝平台“AI万能搜”页面,输入“计划购入一件男士羽绒服”。随即,“AI万能搜”通过综合分析男士羽绒服选购指南、品牌排行榜等信息,并对比往期评价,综合款式颜色、保暖性能等内容后,进行了推荐。

同时,记者发现,通过人工智能平台进行消费需求咨询时,多数答案中会附带网购平台的商品链接。

通过人工智能高效选品并迅速比价,消费者能够节省决策时间,在较短时间内找到满意的商品。

最近,西安市民张先生在得物平台挑选运动鞋时,发现了该平台推出的“AR试穿”功能。“打开手机摄像头对准脚部后,你会在手机屏幕上看到运动鞋‘上脚’的效果。”他说,若想买到更为合脚的鞋子,还是要到实体店试穿。

“双11”的风同样吹到了乡村,给农村消费者带去了不一样的购物体验。

扶风县绛帐镇大营村村民张某今年50岁,经常网购生活用品。“想买啥,我就对着手机上的网购平台说一说,可供选择的商品链接就会跳出来。我在家下单,快递送到家门口,非常方便。”他说。

然而,部分消费者反映,人工智能导购误导消费者、人工智能生成商品图和实际商品不符等情况时有发生。消费者在使用人工智能导购时需提高警惕,如有需要应及时维权。

人工智能改变网络购物的同时,线下门店的即时零售也为消费者架起了“分钟级”送达的桥梁。

“目前,骑手可以同时配送餐饮与美团闪购商品,闪购商品占到15%。从消费者下单到骑手将商品送达,时长大约在30分钟。”11月5日,在铜川市新区金谟西路美团外卖铜川站,站长胡月月告诉记者。

胡月月说,骑手接到的即时零售配送单中,出现频次较多的商品有手机、贴身衣服与运动装备等。

即时零售作为新型零售方式,正在成为连接零售商和消费者的重要纽带。近期,美团闪购加入“双11”购物节,推出多个促销活动。

“现在下单,东西一会儿就能送到。”11月4日,在西安市雁塔北路附近居住的张女士说。当天11时许,她通过淘宝闪购买了洗衣液等生活用品。约40分钟后,外卖配送员将货品送达。

记者了解到,迪卡侬西安解放路店目前已入驻多个闪购平台。该店工作人员介绍,消费者通过即时零售方式购买商品,一般都比较着急。接单后,门店工作人员会立即备货,再交由外卖配送员快速送达。

目前,线下门店只能辐射周边区域部分消费群体,传统电商企业难以满足消费者“即买即用”的需求。而即时零售,一方面满足消费者“图方便”“为省事”的需求,另一方面也延伸了线下门店的覆盖面。

西北大学经济管理学院教授田洪志认为,即时零售近期走红有多方面原因:一是消费者更愿意为“省时间”和“图方便”买单,临时、紧急需求增多;二是门店数字化、门店即仓库的普及与密集运力大范围铺开,1小时内履约成为消费者的可行选择;三是相关平台在流量、供给与配送上的一体化投入,将本地库存与实时匹配高效打通。

田洪志表示,如果想要更好发展即时零售,网购平台应减少打价格战,将红利转向供给效率并完善劳动保障;商家可实行双轨定价,打造私域与“分钟级”补货网络;相关监管部门应推动保障算法透明与价格秩序,并完善绿色包装标准,鼓励“送装一体”等服务创新,促成多方共赢、可持续的本地零售生态。(群众新闻记者 仵永杰)

以创新回应需求 以品质赢得信任

一年一度的“双11”购物节正在火热进行。与以往“跑马圈地”的喧嚣不同,今年的“双11”少了销售数字比拼的浮躁,多了务实提质的沉淀,在理性回归与创新赋能中勾勒出中国消费市场高质量发展的新图景。

从“复杂套路”到“简单直接”,市场生态更健康。各大平台纷纷拉长活动周期、简化优惠规则,以“官方直降”“一件立减”等优惠取代昔日“奥数式”满减计算,既降低了消费者参与门槛,又缓解了物流压力、挤压价格猫腻。消费者不再为凑单计算费神,转而更关注产品品质与实用价值,“按需下单”成为共识,彰显了消费市场的成熟。

从“技术赋能”到“业态融合”,消费体验再升级。AI技术广泛应用于直播互动、智能客服、个性推荐,既优化了消费体验,又降低了商家成本;即时零售崛起,“分钟级配送”覆盖生鲜、母婴等品类,线下门店化身前置仓,既满足了时效需求,又为实体商户带来增量客流,推动线上线下良性互动。

从“一锤定音”到“细水长流”,经营理念更长远。从2009年的第一场“购物狂欢”发展至今,“双11”已逐渐成为透视消费市场和经济发展的一扇窗户。如今,商家不再视其为“短期战场”,而是主动转变思路,通过提升产品品质、优化服务体验留住消费者,推动行业从“拼低价”转向“拼品质”。

消费,承载着人们对美好生活的渴望和追求。对于消费者而言,理性消费、品质消费的时代已然到来;对于商家与平台而言,唯有坚守诚信经营底线,以创新回应需求、以品质赢得信任,才能在市场竞争中行稳致远。相信在各方共同努力下,“双11”将持续焕发生机,为中国消费市场高质量发展注入动力,更好满足人民群众对美好生活的需要。(群众新闻记者 刘芊羽)

责任编辑:王何军

关注公众号,随时阅读陕西工人报