不良信息举报电话:陕工网(029-87342651)

不良信息举报电话:陕工网(029-87342651)本报全媒体记者 李旭东 摄影报道

8月21日,夏末秋初,渭北高原,汽车驶入铜川市印台区蜿蜒的山路,在一片苍翠之中,突然出现一片错落的建筑群——陕西王石凹煤矿工业遗址静卧于此。

这座曾经辉煌一时的煤矿,如今已完成了从煤炭生产基地到工业文化地标的转身,正以全新的姿态诉说着过往的故事。

站在遗址入口,“国家工业遗产”六个大字庄严肃穆。作为国家“一五”时期苏联援建的156个重点工程项目之一,王石凹煤矿1957年开工建设,1961年11月建成投产,曾是我国西部地区唯一一家煤炭项目,被誉为“共和国煤炭工业的长子”。

步入其中,首先映入眼帘的是苏式风格的建筑群,红色墙砖,雕花精致,整齐的布局彰显着那个时代的建筑特色,斑驳的苏式厂房墙面上,岁月如一位沉默的画师,用风雨作笔,勾勒出一道道或深或浅的痕迹。

继续前行,高大的井架耸立在天空之下,锈迹斑斑的钢缆在风中微微晃动,仿佛在诉说着往昔煤炭开采的繁忙景象。

沿着铁轨走向选煤楼,脚下的道砟咯吱作响,内部虽然不再运转的复杂选煤设备,却依然见证着当时先进的煤炭分选技术。这些工业遗存,每一处都承载着厚重的历史。

凭借独特的历史价值、社会价值和独特的工业景观,王石凹煤矿工业遗址入选陕西省第一批工业遗产名单,这里至今仍完整保留着具有煤炭行业典型性和稀有性的炮采、高档普采、综采、苏式主副井提升设备、苏式选煤楼等一系列国家工业遗产。

“最辉煌时,这里年产120万吨煤,灯火通明,人声鼎沸,是整个西北工业版图上的耀眼坐标。”王石凹煤矿工业遗址现场工作人员说。

2014年关停后,王石凹煤矿积极转型,当地政府和企业因地制宜,培育新模式、新业态,将工业“老面孔”不断焕发“新活力”。

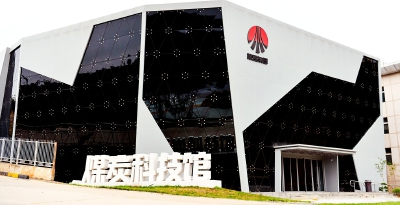

新建煤炭科技馆、5156列车主题餐厅以及铜煤记忆主题雕塑等,精心打造了深井体验中心、地心穿越等游览动线,形成了较为丰富的煤炭工业文化遗址,填补了西北地区没有煤炭工业遗址的空白。

“我们利用原有矿区的工业遗存,采用实景+科技的手段,再现煤矿各个时期的生产工艺和矿工的工作场景,充分展示煤矿人特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献的精神。”王石凹煤矿遗址项目工程部部长武龙说。

这里不仅再现了我国不同历史时期煤炭开采工艺,更为人们了解陕西省乃至国内煤炭工业的开采史提供了弥足珍贵的实物史料和工业遗存。

“工业遗产不是冰冷的钢铁标本,而是活着的历史教科书。”如今的王石凹煤矿工业遗址,先后被认定为第二批“国家工业遗产”“陕西省文化遗址公园”,入选“共和国印记”工业遗产保护利用典型案例,还荣获了全国大思政课教育基地、陕西省爱国主义教育基地等多项殊荣。

王石凹煤矿虽然已经停摆,但它点燃的工业文明之火从未熄灭。那些深嵌在地面的铁轨、刺向天空的井架、斑驳的标语牌,正以独特的魅力,吸引着越来越多的人前来探寻工业历史,感受时代变迁。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

①停用的苏式选煤楼。

②轨道一角。

③遗址正门。

④矿工雕塑。

⑤新建的煤炭科技馆。

⑥旧齿轮上长出的树木。

⑦用旧火车改造的主题餐厅。

⑧旧设备。

责任编辑:王何军

关注公众号,随时阅读陕西工人报