不良信息举报电话:陕工网(029-87342651)

不良信息举报电话:陕工网(029-87342651)宋小娟

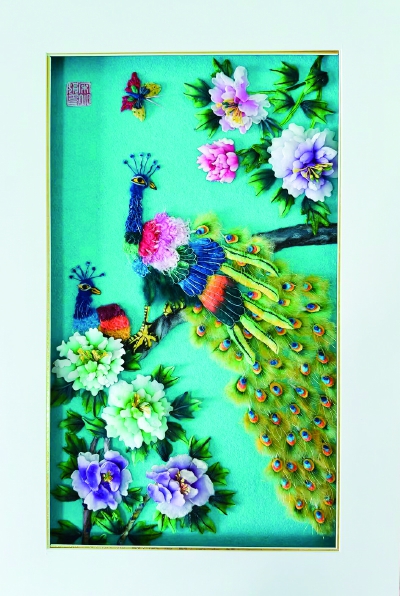

棉絮画也称为“棉花画”“丝棉画”“棉堆画”。也因其“远看似画,近看似雕”,被誉为“中国立体画”。作为我国工艺百花园中的一朵奇花,它吸取了民间传统工艺、彩扎、浮雕、国画的艺术特点,融合了手工抽丝、粘、贴等技艺,精心塑造,构图新颖,造型生动,富有极强的艺术感染力。这种艺术形式,通过染色棉花纤维的蓬松、明艳、柔和等特性,艺术家们以指尖为画笔,创造出如水墨画和工笔画般生动的画面。运用中式花窗美学和中式色彩背景,展现其独特的东方之美。

陕派棉絮画是起源于陕西凤翔、乾县一带的民间艺术,创作历史渊源可追溯至明朝初年。2000年后被列入西安市、雁塔区非物质文化遗产名录。陕派棉絮画作为中国传统工艺美术的一种独特形式,承载着丰富的文化内涵,以其柔和的质感和艳丽的色彩展现了中国传统手工艺的精湛技艺。

在陕派棉絮画民间艺术家中,有传承人许辉、张宝兰、李福堂、李海红、咸辉、胡卫等。1998年,张宝兰作品被美国前总统克林顿收藏,2019年,其作品《棉絮画牡丹》在法国卢浮宫展出。陕派棉絮画第四代传承人许辉,自1988年系统研究传统技法,独创了双面纱影表现形式的棉絮画。

棉絮画采用纯手工制作,以农作物作材料,工序多、技法精,同时在创作中运用不同画种的绘画理念及工艺美术技艺,兼具浮雕的造型感、色彩亮丽的视觉感和形式多样的装饰感等。题材的灵感多来源于民间、生产、生活和朴实的风土民情,散发着浓郁的文化气息和时代元素。具有人文价值、艺术价值、工艺价值、研究价值、民俗价值,雅俗共赏。作品既能再现民风、民俗、祈福、贺礼、装饰等淳朴、独特的风格,也能很好地诠释出中国传统文化的精髓。

棉絮画拥有百余年的传承史,利用棉花自身的肌理描绘图案,层层叠叠以渐变色叠加起来,远看恰似一幅幅3D立体的软浮雕。棉絮画的材质和技法来源于民间,又包含典型的绘画元素,细微之处不乏中国画的特点。巧妙地把中国画泼墨的技法和棉花“撕棉为絮,扯絮为纱,铺纱为云,云成缥缈”的特点相结合,将农作物棉花通过神来之手将中国人信仰中的图腾如梦似幻地呈现在画布上。

在民间,人们在劳动之余,将棉花染色,通过技法创作出不同风格的中国传统画作。尤其是春节期间,人们喜欢在棉胎上装饰吉祥图案,用染彩的棉花揉线、嵌花、缀字,以求幸福安康、喜庆吉祥。明初民间已有用彩色棉絮拼合风俗的图案,清中期出现独立的手工艺术形式。据史料记载,清末咸阳艺人将棉胎装饰技艺发展为棉絮画的雏形。棉花产区的人们在劳作之余将棉花染色,用于拜寿、访友等贺礼之用,借以表达对自然的崇敬,对美好生活的寄托和向往。棉花画在二十世纪七八十年代备受青睐,产品远销40多个国家和地区,还曾作为外交赠礼。

棉絮画以棉花为主要原材料来制作图画,需要选取优质长纤维棉絮为原料,对其进行高温、药物处理,再经染色、风干、分层,得到着色的棉花。作画时,先在纸上绘出基本形状,勾出清晰的部件轮廓,分解为大小部件,再用着色棉花进行底色粘贴和覆着层粘贴,将部件粘贴于背景布上。

作为一门要求较高的民间美术手工技艺,棉絮画的制作困难重重。棉絮画的创作难点,更多的在于其手部的创作技法。通过反复的铺、抽、拉、扭、扯、撕、捻、包等十几道工序,分解画稿,分层粘贴,将原本看起来较为散乱的棉絮,化腐朽为神奇,成为一幅幅精美的棉絮画作品。将一团团棉花变成一片片羽毛、一根根发丝、一朵朵花瓣,配以一把剪刀、一个镊子、一瓶胶水,一幅幅生动活泼的棉花画便跃然纸板上。而完成一幅作品,往往需要几天甚至几个月的时间。制作棉絮画有很多小技巧,需要有耐心,有定力。作品题材涵盖传统吉祥图案与现代绘画,尤擅表现花卉、翎毛等细腻物象。

棉絮画的创作图案多样化,有《孔雀牡丹》《奔马》《八骏图》《月季》《猫》《虎》等,图画色彩丰富,形态生动逼真,栩栩如生,立体效果好。

棉絮画可以将国画、油画、水彩画、彩铅画等用棉花展现出来,在传统技法基础上不断探索创新,形成新的棉絮画风格。不但保持了中国画浓淡相宜、干湿有间,虚实并重的笔墨韵味,更赋予了二维平面画浮雕般的立体美感。艺术家赋予棉花灵动性和生命力,每一幅画在制作过程中都需要调用不同技法去诠释画作。

陕派棉絮画艺术家坚持创新,受到刺绣双面绣的启发,摒弃了传统的画框束缚,以纱质材料为背景,精心创作出双面纱影棉絮画。在技艺层面,开发出骨线技艺,使作品摆脱了单一的纸坯定型工艺,呈现出更加丰富多彩、层次分明的艺术效果,每一处细节都生动逼真。艺术家还在棉花中掺入绒线,使棉花画的亮度、色彩更胜一筹。

除此以外,艺术家探索出了塑形棉片制作、水溶定型等方法,研发创作四维立体彩棉塑、仿真花鸟棉絮画、双面透视玻璃棉絮画、儿童卡通棉画、棉塑静物摆件等极具特色的作品,还研发了很多棉花制作的旅游文创产品。运用骨线技法所创作的立体棉塑作品,不仅在精细度上超越了传统的风格,更在生动性上达到了新的高度。甚至还创新性地将摄影艺术融入棉絮创作中,为写实风格的棉絮画注入了新的活力。

陕派棉絮画艺术家告诉我们:“棉絮画要生存就必须创新,创造出更符合现代人审美的作品。”棉絮画在追求创新的过程中,不仅是风格的创新,更是中国传统民间技艺智慧的体现,一次次改变犹如凤凰涅槃。

传统民间手工艺文化和现代多元素文化的摩擦碰撞,带给了艺术家不少灵感,也拓宽了棉絮画传承新途径。艺术家巧妙地将中国传统山水画和棉絮画艺术相融合,这种被称为“山水棉絮画”的艺术形式,不仅保留了民间艺术的传统韵味,还融入了中国水墨画卷的清雅氛围。

一团棉絮,本无生命,可经过揉捏、染色、裁剪、黏贴,竟成为了一幅幅呼之欲出的精美画作,具有了传统笔墨达不到的立体浮雕般的艺术效果。

一棉一画,粘出了手艺人简朴而不单调的人生。这就是非遗项目棉絮画的独特魅力。棉花是土地赠给我们的礼物,陕派棉絮画传承人们用双手赋予它灵魂,这就是匠人精神,他们为非遗文化的保护和传承作出了重要贡献。

棉絮画。

责任编辑:白子璐

关注公众号,随时阅读陕西工人报