不良信息举报电话:陕工网(029-87342651)

不良信息举报电话:陕工网(029-87342651)权向丽 王东周

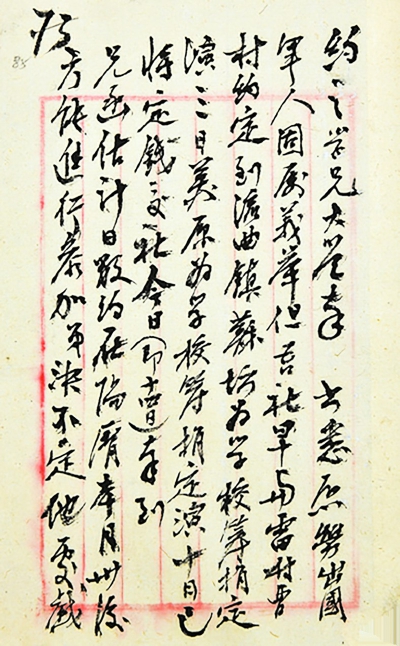

刘淦给李约祉复信的手札。

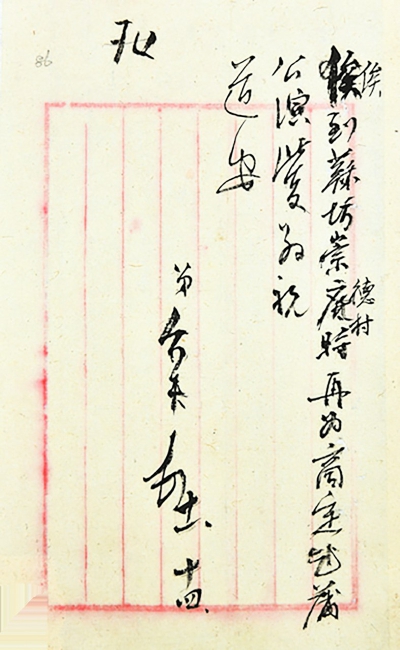

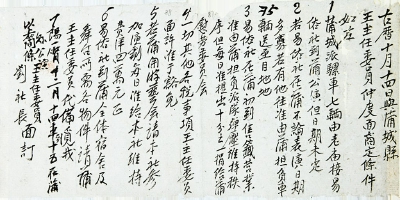

《简条》。

在蒲城县档案馆,泛黄的卷宗静静诉说着往昔岁月。

1944年,易俗社副社长刘淦写给蒲城籍民主人士李约祉的手札,连同他与蒲城县慰劳抗战将士委员会财委会主任委员王仲度商定的《简条》、易俗社在蒲城演出的《露布》等珍贵档案,穿越战火硝烟,历经岁月洗礼留存至今,依然散发着历史的厚重气息。这些档案宛如一把把钥匙,开启了那段以秦腔为号角、以文化为战旗的抗战岁月,诉说着文艺工作者与民众携手同心、共卫山河的热血往事。

翻开《蒲城县志稿》,一幅特殊年代的悲壮图景徐徐展开:“(1943年)八月十九日,各界欢送第一次出国壮丁四百名赴印度;十月三十日,送第二次出国壮丁四百一十名赴印度;十一月二十五日,送第三次出国壮丁三百二十名赴印度……”据统计,1943-1944年间,蒲城先后八次欢送近三千名热血青年奔赴印度战场,投身反法西斯的伟大斗争。此时的中国,正处于抗战最艰难的相持阶段,正面战场胶着对峙,敌后战场惨烈厮杀,每一个国民都承受着巨大的精神压力。

1944年,时任蒲城县志馆馆长兼主修的李约祉,以曾任易俗社社长的便利,向时任易俗社副社长的富平人刘淦写信,诚挚约请易俗社莅蒲公演,以慰劳即将远征的壮士。李约祉的这份手札具体内容现已无从知晓。但刘淦复信的手札,却能串联起他与李约祉这两位易俗社重要人物为抗战贡献力量的动人篇章。易俗社的慰劳演出,早已超越普通文艺活动的范畴,成为凝聚民族士气、传递抗战信念的特殊仪式。

手札中,刘淦以严谨而不乏率性的笔触,与李约祉商议易俗社莅蒲慰劳出国军人的演出事宜。他在信中对演出日子的斟酌,尽显对此次文化劳军活动的重视。信中写道:

约之学兄大鉴:

奉书悉。慰劳出国军人固属义举,但吾社早与雷村、曹村约定,到流曲镇、苏坊为学校筹捐定演三日,美原为学校筹捐定演十日,已将定钱交社。今日(即十四日)奉到兄函,估计日数约在阳历本月卅后,方能进行参加。弟决不定他处戏,俟到苏坊崇德村时,再为商定赴蒲公演。此复!敬祝

道安!

弟介夫顿首,十一月十四。

以上为刘淦手札内容。约之即李约祉(1879-1969年),名博,别号金粟逸农,易俗社创始人李良材(字桐轩)长子,其弟李仪祉为著名水利学家。李约祉1906年加入同盟会,此后在革命、教育、文化等诸多领域都留下了浓墨重彩的一笔。他曾任省视学及省立女子模范小学校长、女子模范中学校长,易俗社社长及评议长、教务主任、编辑主任,全国教育联合社陕西代表,蒲城县志馆馆长、县参议会议长等职。中华人民共和国成立后,他担任省第三届人民代表大会代表与政协委员,著述及剧作甚丰。

刘淦(1874-1948年),字介夫,亦作介福,陕西富平人。早年任宝鸡、镇巴等县知事,1917年后投身社会教育事业,在易俗社任评议、副社长等职超20年。期间,他辅佐社长高培支处理诸多社内外事务,助力易俗社发展。1941年、1943年,他与编剧范紫东两次带队赴宁夏演出,备受当地民众欢迎,还多次率团在省内渭北各县巡回表演。他生活简朴,关怀演员,自学中医为演员治病,深受拥戴,为振兴秦腔、培育戏曲新秀贡献诸多心血。

李约祉作为蒲城籍社会贤达,又数度在易俗社身兼数职,其深厚的文化底蕴与广泛的社会影响力,使得他成为此次活动的关键联络人。刘淦在信中与他频繁沟通,足见对其能力与人品的认可与倚重。李约祉曾创作诸多剧本,如《韩宝英》《优孟衣冠》等这些作品皆成为易俗社当时演出的常选剧目。手札中虽未阐述剧目的选定过程,但字里行间能感受到二人对于剧目选择的谨慎——既要契合抗战的时代主题,又要符合当地民众与战士的欣赏口味,以达到最佳的精神激励效果。

这封手札,不仅是演出安排的工作通讯,更是文化抗战的生动注脚。刘淦凭借在易俗社多年积累的管理经验与组织能力,在社内统筹协调,确保演出团队以最佳状态奔赴蒲城;李约祉则利用其在蒲城的社会关系与文化号召力,为演出顺利落地提供坚实保障。他们以秦腔为媒介,让秦腔那激昂的旋律成为鼓舞士气的战歌,在蒲城大地上凝聚起军民同仇敌忾、共御外敌的强大精神力量。这封手札,见证了他们在特殊历史时期为抗战胜利所付出的心血,也为后人研究抗战时期文艺团体的爱国担当与文化抗战的独特意义,提供了珍贵而翔实的一手资料。

可以想象:易俗社莅蒲演出的那段日子,当带着满腔热忱和精湛技艺的演员以苍凉豪迈的唱腔唱出“国破山河在,城春草木深”的悲壮,当舞台上演绎出保家卫国的英勇故事,台下的战士与百姓热泪盈眶。他们的眼神中闪烁着坚定的光芒,心中燃起熊熊的爱国之火。这不是简单的艺术欣赏,而是一场全民参与的精神动员。秦腔的粗犷豪放,唤醒了秦人骨子里的血性,易俗社的剧目内涵,将个人命运与国家存亡紧密相连。战士从戏曲中汲取力量,带着父老乡亲的期许踏上战场;民众在戏曲中坚定信念,以顽强不屈的姿态支持抗战。演员的表演,如同冬日里的暖阳,温暖了每个人的心田;如同战鼓,激发了人们的爱国热情和抗战决心。

易俗社莅蒲慰劳演出,是抗战文化战线的生动缩影。在物资匮乏、战火纷飞的岁月,文艺工作者以戏曲为武器,用文化的力量构筑起抵御外侮的精神长城。他们的努力,让抗战不仅是军事与经济的较量,更成为一场关乎民族文化传承与精神存续的伟大斗争。这种文化抗战的力量,看似无形,却深深根植于每个中国人的心中,成为支撑中华民族熬过漫漫长夜的精神火种。易俗社与蒲城商定双方合作细节、演出安排等事宜的《简条》,则体现了这次慰劳演出的严谨与周全;易俗社在蒲城演出的《露布》,则是这次慰劳演出盛况的生动记录。

如今,当我们再次凝视这些尘封的抗战档案,它们依然在诉说着那段波澜壮阔的历史。它们见证了文艺工作者的爱国担当,诉说着文艺救国的不朽传奇,更激励着后人在民族复兴的征程中,传承文化自信的力量,奏响时代发展的强音。

责任编辑:白子璐

关注公众号,随时阅读陕西工人报